Энциклопедия издается по благословению Патриарха Московского и всея Руси Алексия II

и по благословению Патриарха Московского и всея Руси Кирилла

Как приобрести тома "Православной энциклопедии"

САЙДНАЙСКИЙ МОНАСТЫРЬ

[Араб.

], ставропигиальный, в честь Рождества Пресв. Богородицы, расположен в сел. Сайдная (Сайднайя, Сейдная, Седная; в зап. паломнической литературе: Сардана) в Сирии; один из епархиальных престолов Антиохийской Православной Церкви (АПЦ); крупнейший центр паломничества арабов-христиан.

], ставропигиальный, в честь Рождества Пресв. Богородицы, расположен в сел. Сайдная (Сайднайя, Сейдная, Седная; в зап. паломнической литературе: Сардана) в Сирии; один из епархиальных престолов Антиохийской Православной Церкви (АПЦ); крупнейший центр паломничества арабов-христиан.

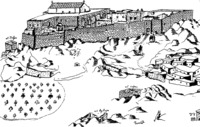

Сайдная находится приблизительно в 30 км к северу от Дамаска, на юж. краю плато Каламун, где долгое время существовала крупнейшая в Сирии зона компактного расселения христиан и бытовал сирийский язык. Представляет собой один из оазисов на засушливом плато: источники воды способствовали развитию в этой местности сельского хозяйства, особенно виноградарства и виноделия, славившегося на всем Ближ. Востоке. Селение лежит у подножия длинного горного отрога (высота 1450 м; отходит от юго-вост. края хребта Антиливан), на гребне к-рого расположен С. м.

Ранняя история Сайднаи известна слабо. Городок под названием Данаба существовал в этом месте еще в эпоху арам. Дамасского царства (нач. I тыс. до Р. Х.). В селении сохранились фрагменты построек эллинистического и римского периодов. В визант. время Сайдная получила название Юстинианополь в честь имп. св. Юстиниана I (527-565): согласно позднейшим преданиям, в его правление там возник жен. мон-рь, обслуживавший паломников, к-рые направлялись на Св. землю. Местная традиция гласит, что построить монастырь императору повелела Пресв. Богородица, явившись ему на этом месте в образе газели (Nagma et al. 2019. P. 36-37). В научной литературе в качестве года основания обители встречается 547-й (Pringle. 1998. P. 219). К этой же эпохе относят строительство в обители 3-нефной базилики. Единственным сохранившимся элементом визант. архитектуры в мон-ре является каменная резьба над входным порталом.

Широкую известность С. м. получил, когда там появилась чудотворная икона Божией Матери, авторство к-рой приписывается ап. Луке; в местной традиции она именуется «аш-Шагура» (

- от арам. «знаменитая» или «источник»). По преданию, в 901 г. некий мон. Феодор останавливался в монастыре по пути в Иерусалим и обещал настоятельнице Марине принести из Св. града к.-н. реликвию. В Иерусалиме он приобрел икону Божией Матери, к-рая на обратном пути стала являть чудеса: уберегла путника от нападения разбойников в горах под Наблусом и от голодного льва в Галилее. Монах хотел оставить образ себе и вернуться назад морским путем, минуя Сайднаю, однако в море под Аккой его корабль попал в шторм и уцелел только благодаря заступничеству Богоматери. Увидев в этом знамение, мон. Феодор пришел в С. м. и там обнаружил, что бывшая с ним икона, завернутая в льняную ткань, мироточила. Монах, оставшийся неузнанным в толпе богомольцев, снова решил унести образ с собой, но чудесная сила несколько дней не позволяла ему покинуть обитель. Тогда мон. Феодор поведал инокине Марине о происшедших чудесах, передал ей икону и провел остаток жизни в С. м. Слава об иконе и о явленных ею чудесах широко распространилась по христ. миру, в монастырь стали прибывать паломники. В 1059 г. по совету архиеп. Моисея, приходившего в Сайднаю из К-поля, хранитель чудотворного образа мон. Юханна (Иоанн) перенес его в особое помещение рядом с церковью и вложил в мраморный киот (имя архиепископа и дата в разных версиях сказания варьируются). Мон. Юханна считается составителем сказания о Сайднайской иконе, которое предположительно было записано на сир. языке, довольно рано переведено на арабский и распространялось на каршуни, а потом и в араб. графике. Известны не менее 10 текстов сказания, переписанных в XII-XIX вв. в среде мелькитов,

коптов и маронитов (старейшие рукописи - Sinait. arab. 585, 1183 г., и 531, 1232 г.; изд.: Saykhu

- от арам. «знаменитая» или «источник»). По преданию, в 901 г. некий мон. Феодор останавливался в монастыре по пути в Иерусалим и обещал настоятельнице Марине принести из Св. града к.-н. реликвию. В Иерусалиме он приобрел икону Божией Матери, к-рая на обратном пути стала являть чудеса: уберегла путника от нападения разбойников в горах под Наблусом и от голодного льва в Галилее. Монах хотел оставить образ себе и вернуться назад морским путем, минуя Сайднаю, однако в море под Аккой его корабль попал в шторм и уцелел только благодаря заступничеству Богоматери. Увидев в этом знамение, мон. Феодор пришел в С. м. и там обнаружил, что бывшая с ним икона, завернутая в льняную ткань, мироточила. Монах, оставшийся неузнанным в толпе богомольцев, снова решил унести образ с собой, но чудесная сила несколько дней не позволяла ему покинуть обитель. Тогда мон. Феодор поведал инокине Марине о происшедших чудесах, передал ей икону и провел остаток жизни в С. м. Слава об иконе и о явленных ею чудесах широко распространилась по христ. миру, в монастырь стали прибывать паломники. В 1059 г. по совету архиеп. Моисея, приходившего в Сайднаю из К-поля, хранитель чудотворного образа мон. Юханна (Иоанн) перенес его в особое помещение рядом с церковью и вложил в мраморный киот (имя архиепископа и дата в разных версиях сказания варьируются). Мон. Юханна считается составителем сказания о Сайднайской иконе, которое предположительно было записано на сир. языке, довольно рано переведено на арабский и распространялось на каршуни, а потом и в араб. графике. Известны не менее 10 текстов сказания, переписанных в XII-XIX вв. в среде мелькитов,

коптов и маронитов (старейшие рукописи - Sinait. arab. 585, 1183 г., и 531, 1232 г.; изд.: Saykhu . 1905; Zayat. 1932. P. 110-121; Cerulli. 1943. P. 231-246). Хотя можно говорить о «коптском» и «сирийском» изводах, все рукописи представляют одну редакцию повествования и расходятся в основном в тексте предисловий (Cerulli. 1943. P. 288-289). В коптском изводе память положения иконы в С. м. отмечена под 10-м числом месяца тута (7 сент.); под соответствующим числом (10 маскарама) сказание об иконе вошло в эфиоп. Синаксарь (Le Synaxaire éthiopien: Mois de maskaram / Ed., trad. G. Colin. Turnhout, 1986. P. 384-387. (PO; T. 43. Fasc. 3)).

. 1905; Zayat. 1932. P. 110-121; Cerulli. 1943. P. 231-246). Хотя можно говорить о «коптском» и «сирийском» изводах, все рукописи представляют одну редакцию повествования и расходятся в основном в тексте предисловий (Cerulli. 1943. P. 288-289). В коптском изводе память положения иконы в С. м. отмечена под 10-м числом месяца тута (7 сент.); под соответствующим числом (10 маскарама) сказание об иконе вошло в эфиоп. Синаксарь (Le Synaxaire éthiopien: Mois de maskaram / Ed., trad. G. Colin. Turnhout, 1986. P. 384-387. (PO; T. 43. Fasc. 3)).

Пик почитания Сайднайской иконы относится к XII-XIV вв. Одно из древнейших описаний С. м., принадлежащее копт. митр. Михаилу Дамиеттскому (XII в.), сохранилось в составе копто-араб. соч. «Церкви и монастыри Египта и соседних земель». Первым из европейцев предание о чудотворной иконе воспроизвел, очевидно, Бурхард из Страсбурга (1175), более детально - Титмар (Дитмар; 1217), затем мн. др. французские, итальянские и немецкие паломники-писатели. В их изложении сказание иногда серьезно отличается от араб. версии. Когда Сайдная стала крупным культовым центром, почитание Сайднайской иконы распространилось и в мусульм. среде, селение стало привлекать внимание арабо-мусульм. авторов, в частности географа Ибн Фадлаллаха аль-Умари (ум. в 1349).

В эту эпоху С. м. как объект паломничества стоял на одном уровне с палестинскими местами поклонения (Иерусалим, Вифлеем, Назарет) и Екатерины великомученицы монастырем на Синае. По свидетельству аль-Умари, мн. европ. паломники, в т. ч. королевские послы, получив султанское разрешение на посещение св. мест Иерусалима, испрашивали дозволение и на поездку в С. м. Наибольшее количество богомольцев приходилось на несколько церковных праздников: на день памяти вмч. Георгия, Преображение Господне, Успение и особенно на Рождество Пресв. Богородицы (8 сент. по юлианскому календарю). Это «паломничество Богородицы», как его называли сир. христиане, совпадало с сезоном сбора винограда и активного производства вина в Сайднае. Религ. обряды сопровождались массовыми народными гуляньями, в которых принимали участие и дамасские мусульмане, пользовавшиеся возможностью безнаказанно пить вино. По оценке митр. Михаила Дамиеттского, общее число паломников во время праздника - христиан разных исповеданий и мусульман - составляло ок. 4-5 тыс. чел.; в паломнической лит-ре встречаются и десятикратно большие цифры, но они, несомненно, преувеличены. Есть сведения о том, что вплоть до нач. XIII в. эмиры Дамаска ежегодно посылали в мон-рь крупные партии оливкового масла по традиции, установившейся после исцеления от слепоты одного из дамасских правителей (Pringle. 1998. P. 220; Kedar. 2001. P. 94).

У паломников эпохи Высокого средневековья сохранились описания C. м., к-рый многие сравнивали с горной крепостью, а также сведения об устройстве храма, включая часовню за алтарем, где в стенной нише за железной решеткой стояла икона. Интерьер часовни изображался и в европ. миниатюре (напр., на иллюстрации из ркп. Paris. fr. 2810. Fol. 171v, ок. 1411-1412). Перед иконой находился каменный (в более поздних описаниях - серебряный) резервуар, куда стекало с образа благовонное миро. Его в стеклянных сосудах раздавали паломникам как обладающее целебной силой, особенно при глазных болезнях. По свидетельствам зап. авторов, редкая церковь в католич. мире не имела среди своих реликвий масло из Сайднаи. Писатели-паломники, напр. Иаков Веронский (1335) и Лудольф из Зудхайма (1336-1341), сообщали, что видели икону и прикасались к ней, однако они не оставили подробных описаний изображения, к-рое к тому времени сильно потемнело и было едва различимым (Иаков Веронский. 1897. С. 113-114; Ludolphus [Suchensis]. De itinere Terrae Sanctae liber / Ed. F. Deycks. Stuttg., 1851. P. 99-101). Тем не менее Лудольф из Зудхайма сообщал, что на иконе представлено поясное изображение Божией Матери, кормящей Младенца Христа, т. е. тип «Млекопитательница»: он мог либо пересказывать некий более ранний источник (Immerzeel. 2007. P. 16), либо символически интерпретировать как «Млекопитательницу» Богородичный образ, источающий живительное миро (Bacci. 2006. С. 380). Невозможность увидеть икону вызвала появление у исследователей гипотез о ее иконографии. Так, по предположению Н. П. Кондакова, образ мог быть повторен на эмалевом складне X-XI вв., хранившемся в ризнице той же часовни, где пребывала сама икона. В средник складня вставлен более ранний (возможно, VIII-IX вв.) чеканный образок, на к-ром представлено погрудное изображение Божией Матери, поддерживающей полулежащего запеленатого Младенца левой рукой, правую руку Она прижимает к груди (Кондаков. Иконография Богоматери. Т. 2. С. 251-253).

В народе бытовало поверье, что икона начала сверхъестественным образом покрываться плотью, поэтому арабы стали называть ее «аль-Ляхма» (Плоть), а зап. писатели - «Воплотившаяся». Нек-рые авторы паломнической лит-ры подтверждали это чудо «воплощения», другие отрицали. В эпоху крестовых походов слава о С. м. (в католич. традиции - Nostre Dame Sainte Marie de la Roche) быстро распространилась по Зап. Европе, чему во многом способствовал орден тамплиеров, поддерживавший тесные контакты с мусульм. соседями крестоносцев и знакомый со св. местами Сирии (Kedar. 2001. P. 95-96). Сформировался обширный европейский цикл сказаний (в XV-XVI вв. проник и в эфиоп. лит-ру) о чудесах иконы, главным из которых считался феномен ее «воплощения» (см.: Raynaud. 1882-1885; Peeters. 1906; Cerulli. 1943; Devos. 1947). Араб. версии сказания, напротив, практически не упоминают этот сюжет - возможно, потому, что он имел распространение на уровне массового народного сознания, тексты же сказания создавались в образованных кругах, не разделявших мн. формы народной религиозности (Baraz. 1995). Вероятно, из-за легенды о «воплощении» в европ. источниках образ иногда представлен в виде статуи (напр., в истории уверовавшего сарацина на миниатюре из ркп. РНБ. Fr. F. v. XIV № 9, 2-я пол. XIII в.).

Из описаний паломников складывается несколько противоречивая картина организации С. м. По общему мнению, он был женским, однако целый ряд авторов упоминают присутствие в мон-ре иеромонахов, а также епископа. Либо С. м. в какие-то периоды был «сдвоенной» обителью, где за одной оградой подвизались мужчины и женщины (подобный тип мон-рей традиционно был распространен у маронитов, пока эту практику не упразднили под давлением рим. священноначалия), либо же иеромонахи служили в монастырской церкви, но не оставались в обители на ночь (нек-рые паломники прямо указывали на такой порядок). Бурхард из Страсбурга свидетельствовал о 12 монахинях и 8 монахах, флорентийский паломник Леонардо Фрескобальди (1384) - о 23 монахинях, которым помогало нек-рое количество «честных женщин», живших в селении; они же, видимо, занимались размещением паломников (Фрескобальди. 1982. С. 41-42).

Слава Сайднайской иконы и ее почитание среди мусульман вызывали резкое неприятие со стороны ислам. религ. авторитетов, особенно правоведов ханбалитского толка, проповедовавших предельную нетерпимость к инаковерующим. По сообщению дамасского хрониста XIV в. Ибн Касира, духовный лидер религ. фундаменталистов того времени, шейх Ибн Таймийя (1263-1328), послал в Сайднаю одного из своих учеников - Имад ад-Дина аль-Хашшаба (ум. в 1343), выходца из сословия потомков Мухаммада, чтобы тот осквернил икону Божией Матери, бросив в нее навоз, и «унизил ее силой своей веры» (Ibn Katr, Isma 'l ibn ‘Umar. Al-bida

'l ibn ‘Umar. Al-bida ya wa-n-niha

ya wa-n-niha ya. Al-Qa

ya. Al-Qa hira, 1998. Т. 18. P. 464-465). Фрескобальди приводит легенду о том, как однажды войско мусульман пришло к С. м. со стенобитными орудиями, чтобы разрушить обитель, но Божественным вмешательством было повержено (Фрескобальди. 1982. С. 42).

hira, 1998. Т. 18. P. 464-465). Фрескобальди приводит легенду о том, как однажды войско мусульман пришло к С. м. со стенобитными орудиями, чтобы разрушить обитель, но Божественным вмешательством было повержено (Фрескобальди. 1982. С. 42).

Ок. сер. XV в. Сайдная в силу каких-то причин выпала из зап. паломнических итинерариев, хотя в начале столетия европейцы еще считали ее одним из важнейших мест поклонения: в договоре 1403 г. между мамлюкским султаном ан-Насиром Фараджем и орденом иоаннитов (см. Мальтийский орден) оговаривался свободный доступ рыцарей-паломников в Иерусалим, Синайский мон-рь и Сайднаю; кроме того, ордену разрешалось профинансировать реставрацию С. м. Возможно, интерес иоаннитов к чудотворной иконе был небескорыстным: в этот период целый ряд почитаемых ближневосточных святынь был похищен католиками и вывезен в Европу. Однако зап. паломники кон. XV - нач. XVI в. (Б. фон Брейденбах, Ф. Фабри, А. фон Харфф, М. Баумгартен), включая даже тех, кто бывали в Дамаске, уже не стремились посетить Сайднаю. Один из немногих путешественников, проезжавших через это селение, Л. ди Вартема (1503), лишь кратко упомянул о постройках времен имп. Юстиниана, причем ошибочно отнес их к соседнему сел. Менин (The Travels of Ludovico de Varthema in Egypt, Syria, Arabia Deserta and Arabia Felix, in Persia, India and Ethiopia. L., 1863. P. 8). В Новое время почитание Сайднайской иконы сохранилось лишь в кругах вост. христиан разных исповеданий и мусульман. В. Г. Григорович-Барский, описывая в 1728 г. устройство монастырского храма, перечислил 4 придела, один из к-рых принадлежал сиро-яковитам (см. Сирийская яковитская Церковь), приходившим на богомолье из Хамы и Хомса. Посетивший С. м. в 1715 г. И. С. Ассемани писал, что здесь есть часовня маронитов (Abou-Samra. 2006/2007. P. 664). Путешественник сер. XVIII в. Р. Покок (впосл. англикан. епископ Оссори) упоминал приделы яковитов, маронитов и несториан (см. Церковь Востока) в монастырской церкви. Возможно, присутствие на территории С. м. алтарей 2 последних исповеданий было непродолжительным; престол яковитов сохранялся до 20-30-х гг. XIX в., пока не был уничтожен по приказу православного Антиохийского патриарха Мефодия.

По свидетельству митр. Михаила Дамиеттского и Фрескобальди, население Сайднаи состояло исключительно из христиан. Фрескобальди сообщал даже, что волей Провидения мусульмане не выживают в этом селе (подобное поверье относили и к нек-рым др. ближневост. селениям, где жили исключительно христиане). Такую демографическую ситуацию отмечают и османские переписи XVI в.: 2 мусульманских и 167 христианских семейств в 1543 г., к 1548 г. число христ. домов увеличилось до 183, к 1569 г.- до 230 (оценочно - 1380 жителей), притом что мусульм. население полностью исчезло; аналогичное положение сохранялось в соседних селениях Мааррат-Сайдная и Маалула (Bakhit M. A. The Christian Population of the Province of Damascus in the 16th Cent. // Christians and Jews in the Ottoman Empire. N. Y.; L., 1982. Vol. 2. P. 23). Картина не изменилась и через полтора столетия: в нач. XVIII в. иером. Ипполит (Вишенский) сообщал, что в селении насчитывалось ок. 300 христ. дворов и «только един турчин начальный» (Ипполит (Вишенский). 1914. С. 61). В 1924 г. из 2500 жителей Сайднаи 1600 составляли православные, 800 - католики и 100 - мусульмане (Nagma et al. 2019. P. 34).

В XIII-XV вв. многочисленное христ. население Сайднаи и процветающая экономика обеспечили местной элите видные позиции в АПЦ. В источниках упомянуты имена мн. архиереев Сайднаи, начиная с Юханны (1207) и Петра (1264), известных из приписок к сиро-мелькитским рукописям Ватиканской библиотеки. В мае или июне 1366 г. не названный по имени епископ Сайднаи участвовал в избрании на Антиохийскую кафедру патриарха Михаила I. Сайднайский престол гипотетически мог занимать до Патриаршества Марк I (1376-1378). Дорофей I (1434/35-1451) происходил из Сайднаи и был епископом этого селения до вступления на Патриаршую кафедру. Наиболее заметным доминирование cайднайской элиты в делах АПЦ было в сер. XV в. Дорофею I наследовал Сайднайский еп. Марк (см. Михаил III; 1451 - ок. 1456), при этом передача власти произошла в течение недели, что может свидетельствовать о плотном контроле над церковными делами земляков обоих патриархов. Третьим представителем Сайднайского клана на Антиохийском престоле был брат Михаила Марк III (ок. 1456-1457/58 (?)).

Период 2-й пол. XV - нач. XVI в. стал временем культурного подъема и активного книгописания у мелькитских общин плато Каламун. Так, еп. Сайднаи Юханне ибн Ибрахиму (1500 - после 1539), выходцу из Кары, принадлежит неск. араб. рукописей (Nasrallah. Histoire. Vol. 3. T. 2. P. 202-203). В XVI в. сир. язык в регионе Каламун стал выходить из употребления, хотя еще удерживался как разговорный в Сайднае до кон. XVIII в.

В нач. 1539 г. епископ Сайднаи участвовал в Соборе, созванном в сел. Кара патриархом Михаилом V для решения запутанного вопроса о вычислении даты Пасхи того года. В сирийских рукописях упоминаются епископы Сайднаи Марк (1546), Михаил (1577) и Симеон (1580). В исторических записях патриархов Макария III и Кирилла V названы 8 архиереев Сайднаи кон. XVI - нач. XVIII в. (в XVII в. всем епархиальным архиереям АПЦ был присвоен сан митрополита). Среди них выделяется фигура подвижника Симеона ад-Дарани (1605 - после 1635), к-рый до возведения на кафедру был 1-м настоятелем мон-ря Баламанд. В 1645 г. патриарх Евфимий III присоединил к Сайднайской митрополии епархию Кары ввиду сильного сокращения там христ. населения (см.: Панченко К. А. Митрополиты и епархии Правосл. Антиохийской Церкви в описании патр. Макария III аз-За'има (1665 г.) // ВЦИ. 2012. № 1/2 (25/26). С. 130, 139, 154). По мере уменьшения численности христиан на плато Каламун происходило дальнейшее укрупнение и упразднение епархий, границы диоцеза Сайднайского митрополита периодически менялись. В частности, в 1724 г. в его юрисдикцию была передана епархия Маалулы (Селевкии Сирийской). В сер. XIX в. Сайдная входила в состав Селевкийской и Илиопольской епархии, оставаясь при этом резиденцией правящего архиерея. В С. м. часто пребывали Антиохийские патриархи; в периоды смут укрепленная горная обитель служила убежищем и местом хранения патриаршей казны. В 1984 г. Сайднайский престол был восстановлен в АПЦ как титулярный.

Благодаря активизации связей Русского гос-ва с правосл. Востоком в XVI-XVII вв. сведения о С. м. попадали в рус. источники. Патриарх Иоаким IV в 1560 г. просил милостыню у рус. царя Иоанна IV Васильевича для мон-ря Пресв. Богородицы под Дамаском, где жили 40 «братов» (видимо, ошибка переводчика - речь должна идти о монахинях). В 1593 г. царский посланник Трифон Коробейников передал в С. м. 60 старицам 120 золотых. Дамасский свящ. Моисей, эконом обители (ок. 1636), провел в церкви ремонтные работы без получения дорогостоящего разрешения османских властей; изобличенный в этом и обязанный заплатить непосильный штраф, он в 1644 г. приехал в Москву испросить милостыню на покрытие убытков. Патриарх Макарий III, возвращаясь из Москвы в 1656 г., исходатайствовал царскую жалованную грамоту на получение регулярной милостыни С. м. (Он же. 2012. С. 237-238).

Нек-рое представление об экономике С. м. дают хранящиеся в РГАДА фотокопии ряда хозяйственных документов мон-ря за 1591-1630 гг.: акты дарения земельных участков, виноградников, посадок тутовых деревьев, строений; записи об обмене или о продаже монастырской недвижимости (РГАДА. Ф. 1608: Г. А. Муркос). Дарителями выступали как представители высшей церковной иерархии, так и преимущественно светская христ. элита. Ареал происхождения ктиторов довольно обширный - от Эз-Забадани до Хамы (190 км по прямой). Паломники XVIII - сер. XIX в. описывали обширные монастырские сады и огороды, стада коров, овец и коз. С сайднайских виноградников к патриаршему столу ежегодно отправляли партии вина. Угодья С. м. сдавались в аренду крестьянам, которые обрабатывали их за долю урожая. Важным источником дохода была милостыня паломников; впрочем, содержание богомольцев и путников, проходивших через Сайднаю, требовало и больших затрат от мон-ря. В 1767 г. патриарх Филимон изъял сокровища С. м. на покрытие своих расходов, и скорую смерть патриарха приписали оскорблению, нанесенному им обители Пресв. Богородицы (Brayk. 1982. P. 66, 69).

Англ. путешественник Г. Мондрелл (1697) сообщал, что в С. м. жили 20 монахов и 40 монахинь, причем, как казалось наблюдателю, «без всякого порядка и разделения» (Maundrell. 1969. P. 493). Иером. Ипполит (Вишенский) в 1708 г. застал в обители 40 черниц («все старии, недужнии»), игумена и 15 монахов. Монахи днем пребывали в мон-ре, а ночевать спускались в село. Англичанин Дж. Грин в 1725 г. писал о 2 мон-рях в Сайднае, мужском и женском; в последнем подвизались 40 монахинь во главе с игуменией. Несколько иной порядок зафиксировал Григорович-Барский в 1728 г.: игумении в мон-ре не было, делами управлял эконом, назначенный патриархом из числа сайднайских пресвитеров. Священники из села поочередно служили в монастырской церкви. На ночь никто из мужчин, включая паломников, в обители не оставался. В 1768 г. пост настоятеля и эконома С. м. занимал известный летописец дамасский свящ. Михаил Брейк. Через год он оставил эту должность, ссылаясь на усталость и беспорядки (Brayk. 1982. P. 102), однако вкладная запись 1773 г. свидетельствует о том, что в этом году он снова управлял делами мон-ря. В 1843 г. архим. Порфирий (Успенский) застал в обители 38 монахинь во главе с игуменией. Хозяйством заведовали 2 попечителя - священник и мирянин,- менявшиеся каждый год (Порфирий (Успенский), архим. Сирийская Церковь // ЖМНП. 1850. Ч. 67. № 9. Отд. 2. С. 128-130).

На рубеже XVII и XVIII вв. паломники свидетельствовали о кардинальном изменении в почитании Сайднайской иконы: она была закрыта в мраморном киоте и более не выставлялась на обозрение. В научной лит-ре высказывалось предположение, что икона, возможно, была похищена в кон. XVI в. (Abou-Samra. 2006/2007. P. 668), однако в 1608 г. видный правосл. старейшина Дамаска Джурджис ибн Самур пожертвовал для нее серебряный оклад, из чего следует, что икону еще можно было видеть. По сообщению Мондрелла (1697), Сайднайская икона некогда была украдена, однако похититель, устрашенный знамениями, покаялся и вернул ее в мон-рь. С этого времени образ во избежание новых попыток похищения был заключен в каменный ковчег и помещен позади алтаря в нише за железной дверцей (ныне завешена подношениями паломников). Григорович-Барский приводит др. версию: из-за преследований христиан мусульманами икона была спрятана в каменном киоте, к-рый потом никто не смог открыть. В нач. XVIII в. уже сложились устрашающие легенды о том, что попытавшийся отомкнуть киот будет парализован, ослепнет или вообще погибнет. Иером. Ипполиту (Вишенскому) рассказывали, что одного из Антиохийских патриархов, захотевшего увидеть икону, поразила Божия кара и он едва был отмолен соборно. Григорович-Барский сообщал подобную историю о здравствовавшем на тот момент Иерусалимском патриархе Хрисанфе Нотаре: когда, будучи в обители, он просил взглянуть на чудотворную икону, ему предложили попробовать открыть киот самому, и протянутая к киоту рука тотчас онемела; по молитве к Пресв. Богородице патриарх был прощен и исцелился, после чего поднес иконе собственную панагию - самый дорогой из даров богомольцев. В паломнической лит-ре нач. XVIII в. приводятся и др. предания, связанные с иконой. Иером. Ипполит (Вишенский) сообщал, что именно перед этим образом прп. Иоанн Дамаскин написал акафист (sic!) Пресв. Богородице. По утверждению др. авторов, в момент, когда нисходит благодатный огонь в Иерусалиме, подобным же образом воспламеняется свеча перед киотом Сайднайской иконы (Ипполит (Вишенский). 1914. С. 62; Григорович-Барский. 1800. С. 325).

С распространением в Сирии в нач. XVIII в. католич. пропаганды, к-рая привела к созданию Мелькитской католической Церкви, ряд Сайднайских архиереев стали склоняться к унии с Римом. Митр. Сайднаи Неофит Насри, выходец из мон-ря Мар-Юханна в Эш-Шувайре, был одним из архиереев, совершивших в 1724 г. хиротонию 1-го униат. Антиохийского патриарха Кирилла VI. Изгнанный впосл. из Сайднаи, митр. Неофит нашел убежище в Шувайрском мон-ре, а потом переехал в Рим, где скончался в 1731 г. Патриарх Кирилл VI поставил митрополитом Сайднаи мон. Климента аль-Халяби из обители Дайр-эль-Мухаллис, однако в 50-х гг. XVIII в. тот был изгнан правосл. митр. Иерофеем, которого поддерживали Антиохийский патриарх Сильвестр и дамасский паша. После смерти митр. Климента (1784) униаты более не ставили архиереев в Сайднаю, включив это селение в состав Дамасской митрополии. В кон. XVIII в. униатской общине удалось овладеть главной церковью села - храмом св. Софии (посвящение неясно - во имя Софии Премудрости Божией или мц. Софии) - и нек-рыми малыми монастырями в окрестностях Сайднаи. На рубеже XIX и XX вв. у православных было 5 церквей, включая находившуюся в С. м., у католиков - 4. В ходе противоборства униаты, желая подорвать духовный авторитет правосл. святынь, утверждали, что подлинная икона была давно унесена из С. м., а там хранилась лишь копия (Порфирий (Успенский). 1894. С. 230).

Сайдная и ее ближайшие окрестности являются уникальным местом в Сирии по обилию церквей и мон-рей. Большинство из них было основано в визант. эпоху или представляло собой обращенные в церкви рим. постройки. К Новому времени почти все они уже лежали в руинах. Тем не менее Григорович-Барский упоминал до 40 церквей, мон-рей, часовен и алтарей, остатки к-рых еще можно было распознать во время посещения им С. м. Крупнейшими мон-рями были Мар-Шерубим (св. Херувимов), в 7 км к северу от Сайднаи, на самой высокой точке хребта Каламун (1910 м), и Мар-Тума (св. Фомы), в 2 км к северу от селения, на крутом горном склоне. Мар-Шерубим, известный по восторженному описанию аль-Умари, к XVI в., по нек-рым сведениям, уже лежал в руинах (Keriaky. 1999. P. 18). Согласно же устному преданию, он был разрушен землетрясением в XVIII в.- возможно, тем, к-рое повредило сайднайский храм в 1759 г. (через 3 года дамасские судебные власти дали разрешение на восстановление церкви). Мон-рь Мар-Тума (ныне мелькитский) ко времени посещения Григоровичем-Барским был заброшен, но церковь еще не разрушилась, и священники из села изредка служили в ней. Архим. Порфирий (Успенский) в 1843 г. застал монастырские здания во владении католиков. Мон-рь вмч. Георгия неподалеку от Сайднаи еще действовал в кон. XVI в., известны его вакуфные документы, заверенные патриархом Иоакимом V (1581-1592). При Григоровиче-Барском там оставался только священник. В 1781 г. монастырь был отреставрирован. В 1995 г. в принадлежащем АПЦ монастыре вмч. Георгия трудами его настоятеля архим. Иоанна (ат-Талли) была возрождена монашеская община. Обитель известна широкой миссионерско-просветительской деятельностью и работой с молодежью. Престольный праздник (6 мая) является вторым по значимости для Сайднаи после Рождества Пресв. Богородицы (Nagma et al. 2019. P. 162).

В самом селении в нач. XVIII в. действовали только 2 церкви: кафедральный собор св. Софии и ц. ап. Петра. В XIX в. оба храма принадлежали католикам. Старейшей в Сайднае считается ц. св. Иоанна Крестителя (или Златоуста), возведенная при имп. Юстиниане I на фундаментах языческого храма; известна рукопись из собрания С. м., пожертвованная в эту церковь и заново переплетенная в 1502 г. Два века спустя Григорович-Барский описывал храм как заброшенный. В 1745 г. он был обновлен, но столетие спустя снова пришел в запустение. Расположенный в селении мон-рь вмц. Варвары был еще обитаем в кон. XVI в., но через столетие уже прекратил существование.

В XIX-XX вв. мн. храмы и мон-ри Сайднаи были перестроены и возрождены. С. м. был отреставрирован в кон. XIX в.: в частности, к 1883 г. была отстроена ц. Пресв. Богородицы, пострадавшая во время Дамасской резни (1860). В храме 3 престола: главный посвящен Рождеству Пресв. Богородицы, северный - прор. Илии, южный - архангелам. В 30-х гг. ХХ в. силами католич. церковных структур был восстановлен мон-рь Преображения Господня, расположенный в сев. части селения. Там жили 2 францисканские монахини и действовала начальная школа. Ныне в нем служат монахини одного из мелькитских орденов. В кон. XX - нач. ХХI в. был отреставрирован ряд церквей, в частности св. Иоанна Крестителя, вмц. Варвары, прп. Моисея Мурина, мон-рь вмч. Георгия, построено неск. новых храмов. Мар-Шерубим был возрожден в 1982 г., строительные работы завершены в 2008 г. при участии российских благотворителей.

В С. м. сформировалось одно из богатейших книжных собраний АПЦ. Значительная часть книг была утрачена в XIX в., когда невежественный архиерей Сайднаи приказал сжечь все рукописи на сир. языке, чтобы они не послужили сиро-яковитам предлогом для претензий на владение обителью. Однако и оставшиеся фонды книгохранилища насчитывают свыше 200 манускриптов и старопечатных изданий, бóльшая часть к-рых - вклады в обитель от паломников. География дарителей включает Дамаск, Палестину, Каламун, Горный Ливан, обл. Эль-Хусн; среди вкладчиков встречаются высшие церковные иерархи и необычно большое количество женщин. В Сайднайской б-ке сохранились редкие араб. издания типографий, действовавших в Бухаресте и Яссах в 1-й пол. XVIII в., араб. книги лат. печати XVI-XVIII вв., издания униатских ливан. типографий XVIII-XIX вв. Несколько книг было переписано монахинями, в т. ч. Феклой (Теклой), которую архим. Порфирий (Успенский) упоминает как состоявшую в 40-х гг. XIX в. главой училища при С. м. для монахинь и деревенских девушек - это была одна из первых жен. школ в Сирии.

В наст. время общее число церквей и монастырей Сайднаи (вместе с С. м.) составляет 21. Сохраняются традиции паломничества в Сайднаю, приуроченные к ряду церковных праздников, в первую очередь к Рождеству Пресв. Богородицы. Почитание чудотворной иконы продолжается и в среде мусульман. Количество насельниц С. м. на 2019 г.- 32. Основные послушания монахинь: реставрация икон, вышивание, изготовление сувениров, забота о паломниках. При С. м. действуют приют для девочек-сирот (ок. 40 чел.) и общеобразовательная школа (ок. 2 тыс. чел.). Мон-рь активно оказывает помощь беженцам из Сирии, Ливана и Палестины.

L. Khabar qu

L. Khabar qu nat Saydna

nat Saydna ya

ya al-‘ag

al-‘ag ba // Al-Machriq. Beyrouth, 1905. T. 8. P. 461-467 (на араб. яз.); Ипполит (Вишенский), иером. Путешествие в Иерусалим, на Синай и Афон. СПб., 1914. С. 61-63; al-‘Umar, Ibn Fadl Alla

ba // Al-Machriq. Beyrouth, 1905. T. 8. P. 461-467 (на араб. яз.); Ипполит (Вишенский), иером. Путешествие в Иерусалим, на Синай и Афон. СПб., 1914. С. 61-63; al-‘Umar, Ibn Fadl Alla h. Masa

h. Masa lik al-absa

lik al-absa r f mama

r f mama lik al-amsa

lik al-amsa r. Al-Qa

r. Al-Qa hira, [1924.] Pt. 1. P. 356-357 (на араб. яз.); Cerulli E. Il Libro etiopico dei Miracoli di Maria e le sue fonti nelle letterature del Medio Evo latino. R., 1943; Maundrell H. The Journey from Aleppo to Jerusalem, A. D. 1697 // Early Travels in Palestine / Ed. T. Wright. N. Y., 1969. P. 383-512, здесь 492-494; Фрескобальди Л. Путешествие во Св. землю // Восток-Запад: Исслед., пер., публ. М., 1982. Вып. 1. С. 17-46; Brayk M. Ta

hira, [1924.] Pt. 1. P. 356-357 (на араб. яз.); Cerulli E. Il Libro etiopico dei Miracoli di Maria e le sue fonti nelle letterature del Medio Evo latino. R., 1943; Maundrell H. The Journey from Aleppo to Jerusalem, A. D. 1697 // Early Travels in Palestine / Ed. T. Wright. N. Y., 1969. P. 383-512, здесь 492-494; Фрескобальди Л. Путешествие во Св. землю // Восток-Запад: Исслед., пер., публ. М., 1982. Вып. 1. С. 17-46; Brayk M. Ta rkh aš-Ša

rkh aš-Ša m, 1720-1782. Dimašq, 1982 (на араб. яз.); Dayr Saydna

m, 1720-1782. Dimašq, 1982 (на араб. яз.); Dayr Saydna ya

ya al-batriyarkiyy: Wasf li-l-kutub wa-l-makhtu

al-batriyarkiyy: Wasf li-l-kutub wa-l-makhtu ta

ta t. Dimašq, 1986 (на араб. яз.).

t. Dimašq, 1986 (на араб. яз.).

t H. Khaza

t H. Khaza 'in al-kutub f Dimašq wa-dawa

'in al-kutub f Dimašq wa-dawa h

h ha

ha . Al-Qa

. Al-Qa hira, 1902. P. 97-102 (на араб. яз.); idem (Zayat H.). Documents inédits pour servir à l'histoire du patriarcat melkite d'Antioche: Histoire de Saïdanaya. Harissa, 1932 (на араб. яз.); Peeters P. La légende de Saïdnaia // AnBoll. 1906. Vol. 25. P. 137-157; Ša

hira, 1902. P. 97-102 (на араб. яз.); idem (Zayat H.). Documents inédits pour servir à l'histoire du patriarcat melkite d'Antioche: Histoire de Saïdanaya. Harissa, 1932 (на араб. яз.); Peeters P. La légende de Saïdnaia // AnBoll. 1906. Vol. 25. P. 137-157; Ša ru

ru n К. Silsilat asa

n К. Silsilat asa qifat al-malikiyyn // Al-Machriq. 1910. T. 13. P. 575-580 (на араб. яз.); Devos P. Les premières versions occidentales de la légende de Saïdnaia // AnBoll. 1947. Vol. 65. P. 245-278; Baraz D. The Incarnated Icon of Saidnaya Goes West // Le Muséon. Louvain, 1995. Vol. 108. N 1/2. P. 181-191; Pringle D. The Churches of the Crusader Kingdom of Jerusalem: A Corpus. Camb., 1998. Vol. 2. P. 219-221; Burns R. Monuments of Syria: An Hist. Guide. L.; N. Y., 1999. P. 218-219; Keriaky R. E. Saydnaya: History and Ruins. [S. l.,] 1999; Hamilton B. Our Lady of Saidnaya: An Orthodox Shrine Revered by Muslims and Knights Templars at the Time of the Crusades // The Holy Land, Holy Lands, and Christian History / Ed. R. N. Swanson. Woodbridge, 2000. P. 207-215; Kedar B. Z. Convergences of Oriental Christian, Muslim, and Frankish Worshippers: The Case of Saydnaya and the Knights Templar // The Crusades and Military Orders: Expanding the Frontiers of Medieval Latin Christianity / Ed. Z. Hunyadi, J. Laszlovsky. Bdpst, 2001. P. 89-100; Bacci M. A Sacred Space for a Holy Icon: The Shrine of Our Lady of Saydnaya // Иеротопия: Создание сакральных пространств в Византии и Др. Руси / Ред.: А. М. Лидов. М., 2006. С. 373-387; Abou-Samra G. The Pilgrimage between Saydnaya and Jerusalem according to a Manuscript from Bcharree (Lebanon) // Aram Periodical. Leuven, 2006/2007. Vol. 18/19. P. 629-660, здесь 641-672; Immerzeel M. The Monastery of Our Lady of Saydnaya and Its Icon // Eastern Christian Art in Its Late Antique and Islamic Contexts. Leuven, 2007. Vol. 4. P. 13-26; Панченко К. А. Ближневост. Православие под османским владычеством: Первые три столетия. М., 2012 (по указ.); Nagma G. et al. Adyira wa-kana

qifat al-malikiyyn // Al-Machriq. 1910. T. 13. P. 575-580 (на араб. яз.); Devos P. Les premières versions occidentales de la légende de Saïdnaia // AnBoll. 1947. Vol. 65. P. 245-278; Baraz D. The Incarnated Icon of Saidnaya Goes West // Le Muséon. Louvain, 1995. Vol. 108. N 1/2. P. 181-191; Pringle D. The Churches of the Crusader Kingdom of Jerusalem: A Corpus. Camb., 1998. Vol. 2. P. 219-221; Burns R. Monuments of Syria: An Hist. Guide. L.; N. Y., 1999. P. 218-219; Keriaky R. E. Saydnaya: History and Ruins. [S. l.,] 1999; Hamilton B. Our Lady of Saidnaya: An Orthodox Shrine Revered by Muslims and Knights Templars at the Time of the Crusades // The Holy Land, Holy Lands, and Christian History / Ed. R. N. Swanson. Woodbridge, 2000. P. 207-215; Kedar B. Z. Convergences of Oriental Christian, Muslim, and Frankish Worshippers: The Case of Saydnaya and the Knights Templar // The Crusades and Military Orders: Expanding the Frontiers of Medieval Latin Christianity / Ed. Z. Hunyadi, J. Laszlovsky. Bdpst, 2001. P. 89-100; Bacci M. A Sacred Space for a Holy Icon: The Shrine of Our Lady of Saydnaya // Иеротопия: Создание сакральных пространств в Византии и Др. Руси / Ред.: А. М. Лидов. М., 2006. С. 373-387; Abou-Samra G. The Pilgrimage between Saydnaya and Jerusalem according to a Manuscript from Bcharree (Lebanon) // Aram Periodical. Leuven, 2006/2007. Vol. 18/19. P. 629-660, здесь 641-672; Immerzeel M. The Monastery of Our Lady of Saydnaya and Its Icon // Eastern Christian Art in Its Late Antique and Islamic Contexts. Leuven, 2007. Vol. 4. P. 13-26; Панченко К. А. Ближневост. Православие под османским владычеством: Первые три столетия. М., 2012 (по указ.); Nagma G. et al. Adyira wa-kana 'is Saydna

'is Saydna ya

ya : Durr tamn li-ta

: Durr tamn li-ta rkh al-aqdamn. [S. l.,] 2019 (на араб. яз.).

rkh al-aqdamn. [S. l.,] 2019 (на араб. яз.).